《师傅,请指教!》第二季

历经千百年沉淀,惠州非遗种类繁多,生生不息,是惠州人民用勤劳、智慧所造就的文化瑰宝,在岁月长河中熠熠生辉,形成了独属于惠州的文化内涵。《师傅,请指教!》第二季联动惠城区文化广电旅游体育局,将高光打向惠州非遗中的“事与人”,走近那充满烟火气与人情味的古老智慧,听听惠州非遗传承人一瞬一生的故事,把镌刻着历史记忆的非遗手艺重拾,让非遗“活”起来,让坚守手艺的灵魂永不孤独。

书画装裱是我国特有的一门传统工艺,

人们常说:“三分字画,七分装裱”,

在书画装裱界一直流传着:

“装潢者,书画之司命也。”

一句话更是道破了装裱与书画之间的关系,

书画与装裱,

珠联璧合,相得益彰。

惠州书画装裱技艺沿袭古法,

至今已有数百年历史。

今天,

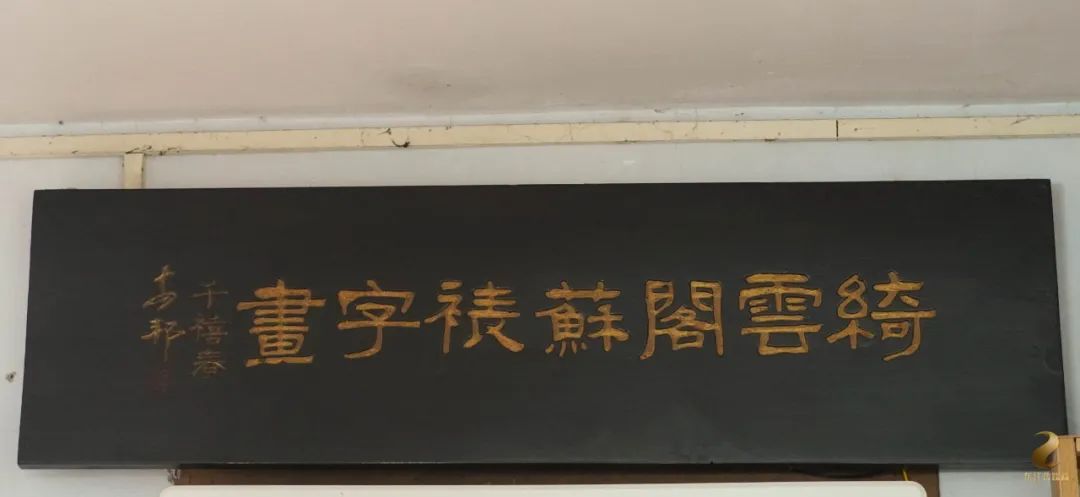

让我们一起走进“绮云阁”,

拜访惠州书画装裱制作技艺

传承人王伟华师傅。

1

书画装裱老字号“绮云阁”创于清代

装裱也叫“装潢”“装池”,是我国特有的一种保护和美化书画以及碑帖的技术,即以各种绫锦纸绢对古今纸绢质地的书画作品进行装裱美化或保护修复,至今已有千余年的历史。苏裱又称“吴装”,是我国裱画的主要派别之一,有着“吴装最善,他处无及”的佳评。

惠州的裱工技艺正是由苏州传入,又因掺杂本地技法,裱工日益精到,对一些残破字画施以妙手,能够复原无暇,起死回生,当地人亦称之为“苏裱”。当年寓居惠州的苏东坡、唐庚及宋湘等名人志士所创佳作,许多经惠州裱工之手,饰以赠人。如此文风盛行之下,清代咸丰末年(1862年),王田辉创立了绮云阁。

经绮云阁装裱的字画,具有画面平滑、整洁、装饰得体、清雅大方、规格讲究、防虫、经久耐存等特点,尤其对古字画的装裱,达到了“丝缕相对、补处莫分”的境地,声名远扬。如今,“绮云阁”第五代传人王伟华仍守着这一方天地,传承惠州书画装裱技艺。

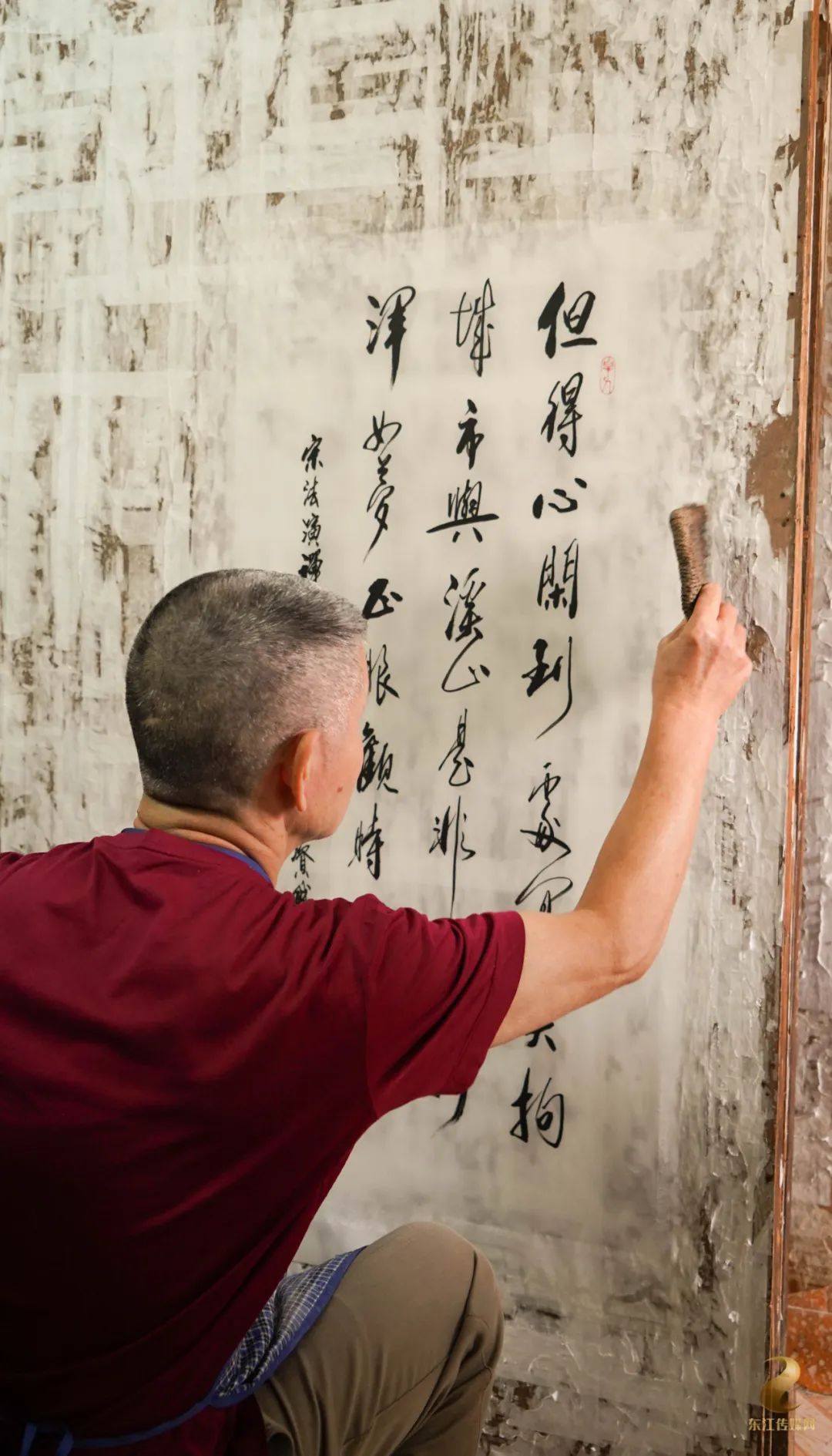

△“绮云阁”第五代传人王伟华

2

四十年如一日,守着家传手艺

“绮云阁”藏匿于离北门街只有数步之遥的桥子头,从外面看,与周边的老屋相比没什么不同,但不少文人墨客常常抱着自己心爱的作品在此频繁出入。

进门后,一股墨香伴着沉香香气扑鼻而来,一张两米长的案台占了工作室大部分空间,墙上挂着各式裱好装框的字画,各个角落挂满了各式各样的工具,立起来的木板上满是斑驳的白色纸框印记,王伟华每天就在这为书画做“嫁衣”。

王伟华从小就看着爷爷和父亲装裱,还是少年时的他认为装裱很寂寞很“无趣”,宁愿外出打工也不愿意学习这门手艺。但父亲王球认为,这是一门家传手艺,必须得传承下去。看着日渐衰老的父亲仍然坚持每天在案台上工作十几个小时,王伟华于心不忍,决定潜心跟着父亲学习。1986年,看到他开始可以独立完成所有装裱工作,父亲也就放心将“绮云阁”交给他继续经营下去。

手工装裱主要有八大工序,托底、裁切、配棱边、包边、覆背、打蜡、打磨、装轴,每道工序王伟华至少重复了数万遍。尽管有着近40年丰富的装裱经验,但他仍不敢有一丝懈怠,因为每一个细节都关系着装裱的成败,如果有些许失误,就会破坏书画作者的心血。

△托底

△裁切

△配棱边

△包边

△覆背

△风干

△打磨

一幅作品手工装裱需要三四天,而机器装裱一天能完成20-30幅作品,手工装裱更需要裱工戒急戒躁,沉下心来,用耐心细心和时间较量。也正因为慢,王伟华坦言自己早已跑不赢机器,这些年的生意也不如往日理想,不少熟悉的裱工也相继放弃这门手艺。

看着手工装裱逐渐没落,王伟华很心痛也很无奈,“也有很多年轻人上门学艺,但不到几天因为耐不住寂寞,都离开了。我也很担心这门手艺会失传,但是我会像父亲一样坚持做到80岁,尽我所能守着‘绮云阁’。”

不知不觉,曾经年轻气盛的少年磨平了身上的棱角,修炼出一份淡泊和静气。如今,年近花甲的王伟华仍坚持每天早早来到“绮云阁”,围着大案台工作,直到晚上10点才舍得离去。

“可能这就是多年的习惯吧,有时候就算没事做,待在这里我也觉得很舒心,闻着这股墨香,心就自然而然地静下来了。”

2015年,

惠州书画装裱制作技艺入选惠州市非遗。

是王伟华师傅的苦苦坚守,

令这门手艺不淹没在历史的故纸堆里。

他是手艺人,亦是“守艺人”。

《师傅,请指教!》第二季

惠州书画装裱制作技艺

直播时间

10月19日下午16时

如何收看直播?

点击下方,

预约东江传媒网云频道直播。

▼

特别鸣谢

惠城区文化广电旅游体育局

支持媒体

惠州发布、惠城发布、

惠城文旅体、惠州市惠城区文化馆

海报 | 潘鲜湘

视频 | 李馨

图片 | 钟迅

编辑 | 潘嘉齐

一审丨李馨

二审丨林基成

三审丨胡鹏飞

*东江传媒网编辑,转载请注明*

东江传媒网常年法律顾问:

广东臻和治律师事务所律师 杨璐、董亚文、刘览

广东九韬律师事务所律师 邹朝贵、胡丽琴

点分享

点收藏

点点赞

点在看

原标题:《惠州这一家五代人,上百年只做一件事!》